今回は放デイにおける

「個別支援計画書」作成の流れについて確認します。

児発管の一番大きな仕事である「個別支援計画の作成」

基礎研修にてその流れとポイントを学んだかと思いますが

児発管のみならず事業所の支援者としても流れを理解していると

より良い支援を提供できることにつながるかと思います!

では早速見ていきましょう!

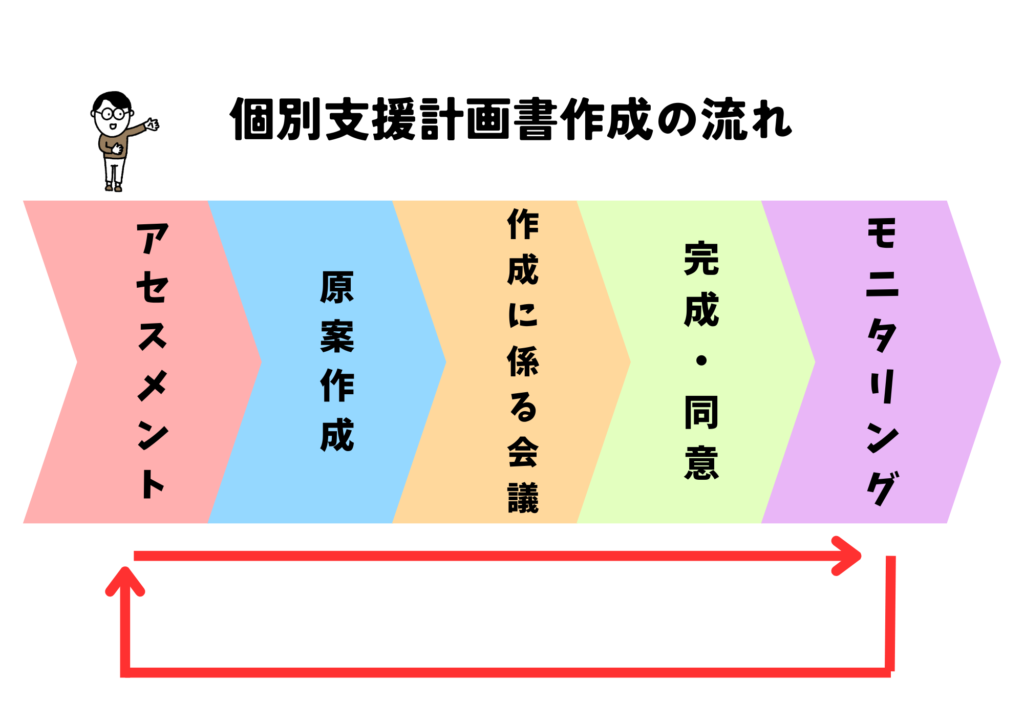

アセスメント

アセスメントに関しては以下の記事でまとめています。

利用者の生活状況や課題、ニーズを把握し、適切な支援計画を立てるための評価・分析のプロセス

聞き取りや観察を通じて、身体的・心理的・社会的側面を総合的に確認し、最適なサービス提供につなげる

また放デイでは個別支援計画に【5領域の視点】を盛り込むことが必要です。

5領域の視点から計画を立てるのではなく

5領域の視点を踏まえながらアセスメントをとるという視点で

ニーズを整理するのが流れとしてはいいのかなと思います。

原案作成

様々な情報をもとにニーズを整理し、それを受けて児発管が原案を作成します。

原案も保管する必要がありますので、この後修正をかける場面で上書きしないように注意が必要です。

計画作成に係る会議 「個別支援会議」

事業所の支援者や関係機関の担当者で集まり

原案に対して修正を加える会議です。

様々な情報をもとにニーズを整理し、それを受けて児発管が原案を作成します。

原案に対して再度支援者間で協議を行い、個別支援計画書をブラッシュアップさせるというイメージです。

より多くの視点から「目標」や「支援の手立て」を考えることが求められます。

完成 保護者の同意

計画が完成したら保護者の同意を得ます。

押印が廃止されている自治体もあるかと思いますが、計画作成日と保護者の署名日にズレが生じないように説明までのスケジュールを立てましょう。

当然ですが、ここで同意が得られない場合は再度始めのステップに戻る必要があります。

また作成した個別支援計画書は計画相談の事業所へ共有しなければなりません。

チーム支援の視点からも、計画相談のみではなく、学校や併用している放デイ等関係機関内で共有するということが望まれるかなと思います。

支援の実施 モニタリング

作成した計画に沿った支援が取り組めているか、またその支援の結果子どもの様子はどのように変化しているのかをモニタリングします。

基本的には半年に1度のモニタリング会議にてチェックを行いますが、日々の支援においては様々な変化が起こるものです。

子どもの様子や、具体的な支援の内容に関しては日々のチェックを行い、必要に応じて細かく修正をする必要も出てくるかと思います。

個別支援計画未作成減算

利用児童の個別支援計画を作成していなかったり、作成のプロセスが不適正だったりした場合減算の対象となります。

たとえば

「児童Aの個別支援計画の更新スケジュールを間違った」

「児童Bの個別支援計画の原案を作成していなかった」など

ある特定の児童の個別支援計画が減算要件に当てはまることがあります。

この場合は該当する利用者のみに適用されます。

※減算適用のタイミング等については自治体での解釈の違いがあるため、必ず指定権者への確認が必要です。

まとめ

以上の1〜5の流れを繰り返しながらより良い計画になるよう作り上げていきます。

個別支援計画書は

「その人の未来をポジティブに捉えるためのもの」

だと個人的には理解しています。

保護者さんとしては

・今抱えている悩み

・将来に対する不安

というものがどうしても出てきてしまうものです。

個別支援計画書は

その子の苦手やできないことを突きつけるためにあるものではありません。

「これができるようになっているといいな」

「こういう力が身につくといいな」

というように

半年後、1年後のその子の姿を少しでも前向きに捉えるためのツールとして

個別支援計画書があるといいなと思っています。

基礎研修、実践研修を受ければ全ての児発管が質の高い計画を立てられるようになるかと言われると決してそうではないと思います。

児発管自身も学び続けながら、周囲の人の知識や技術を参考にしながら

スキルアップできるといいですね。

最後までお読み頂きありがとうございました!